设计师变临时工?看看这波新招聘套路

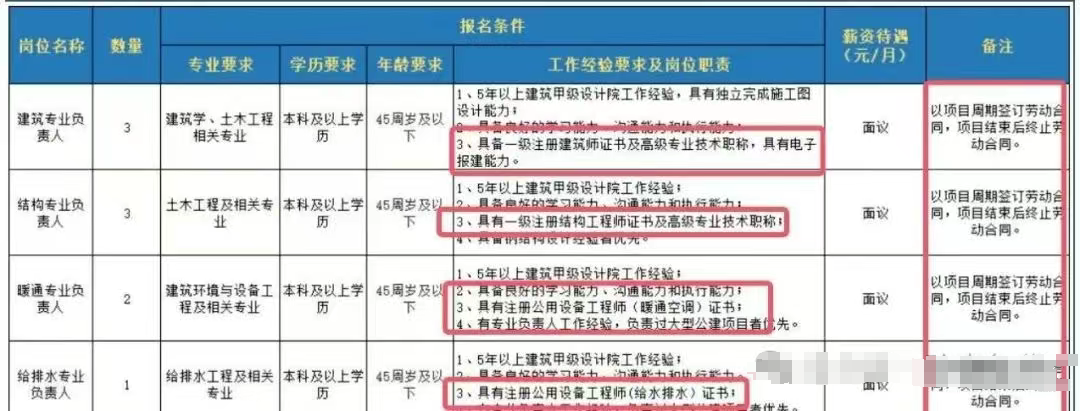

最近,在设计行业流传一则招聘信息,引发不少从业者的关注。河北石家庄某建筑设计院发布公告,大规模招聘各专业负责人,岗位涉及建筑、结构、暖通、给排水等。看似是一次普通的扩招,但仔细读完招聘条件,你会发现这份信息背后藏着一股明显的行业新风向。

招聘要求不低:5年以上甲级设计院经验、注册证书,有的还要求高级职称。这种配置,在业内已经堪称“顶配”。哪怕是在几年前的大型设计院中,这样的岗位要求也多用于核心骨干人员,绝非轻易开放的岗位。但在这则招聘中,却成了大批招人时的“起点”。

然而,在薪资方面,招聘信息却是只字未提,只留下了一个“面议”。最关键的一点是:该设计院明确提出,用工合同按项目周期签订,项目完成后即合同终止——这意味着设计师将以“临时用工”的形式参与工作。

表面看是灵活用工,本质却是用“项目化”掩盖的不稳定就业形态。这种新模式下,用人单位几乎不承担任何长期责任:没有固定社保缴纳义务,没有年终奖和长期福利的包袱,不需要为员工职业发展投入培训资源,更不需要为项目结束后的裁员支付赔偿。

对于企业来说,这种模式无疑是精打细算的“最优解”:项目上人,项目完人走,成本可控,流程干脆,尤其适用于当前房地产项目萎缩、设计市场疲软的背景。

但对设计师而言,这种“项目工”身份却意味着极高的不确定性。项目顺利还好,一旦中途搁置、延期、资金回款困难,首当其冲受到影响的就是临时签约的设计师。不仅收入可能无法保障,甚至没有任何法律支持能让他们维权,毕竟合同写得清清楚楚:项目终止,合同即解除,双方互不拖欠。

更现实的影响是:你以为自己是资深设计负责人,其实用人单位只是把你视为项目临时解决方案。过往积累的经验、职称和证书,沦为“短期使用权”。在这样反复的项目间穿梭,职业归属感被不断削弱,长远发展也变得模糊。

而这类“项目制”招聘,如今已经不是个例。不止在河北,全国不少设计院都在试水这种新用工方式。以往属于“外包”团队的做法,逐渐渗透到了主力设计岗位中。企业的招聘逻辑也开始悄然变化:宁愿高薪短期用“即插即用”的老手,也不愿花时间培养长期员工。

不得不说,这种转变确实“高效”,但也足够“残酷”。设计师,这个曾被视为高技术、高门槛、高回报的职业,正在一步步被推向自由职业者与临时工的中间地带。

当然,也不是所有人都会因此而陷入困境。一些经验丰富、资源充足的设计师,或许可以利用这种趋势提升议价能力,实现更高的短期收入。但对于刚入行不久、尚未建立稳定客户资源的年轻设计师来说,这种“灵活用工”的背后更多是职场不安全感和未来的不确定。

设计行业的用人逻辑在变,企业的风险意识在前移,而设计师的抗风险能力却被迫提升。在这个变化的时代里,真正值得每位从业者警惕的,或许不是合同怎么签,而是“职业稳定性”这四个字,正在被悄悄拆解。

【观点仅代表作者,不代表本站立场】

- 1 电力行业人才发展服务平台:连接未来,赋能电力领域

- 2 从体制内跳出来,我是如何拿下6个人事类Offer的?

- 3 电力行业HR如何破解招聘难、培养难,实现与人才的双向奔赴?

- 4 建筑行业HR如何应对“难搞员工”?七大实用策略帮你建立制度底线

- 5 2025年电力行业招聘趋势全面分析

- 6 中级职称在职场中的重要作用,你了解吗?

- 7 技术负责人岗位适合哪些人?

- 8 国网面试环节揭秘:如何脱颖而出

- 9 建筑公司留人套路深,留下来的才最心寒

- 10 刚入行的安全评价师,工资待遇真的很低吗?

- 11 招聘安全工程师,哪些岗位适合刚毕业的新人?

- 12 2025年钢结构设计师就业前景如何?

- 13 机电安装项目经理去哪找高薪岗位?

- 14 2025年电力施工与设计岗位招聘指南

- 15 有经验的预算员如何谈薪资不吃亏?

粤公网安备 44030502008089号

粤公网安备 44030502008089号